Alternative Nobelpreise vergeben

Alternative Nobelpreise vergeben

taz.de: Die Right Livelihood Awards 2025 würdigen Erfolge für Klimagerechtigkeit, Demokratie und humanitäre Hilfe im Sudan, Taiwan, Myanmar und Ozeanien.

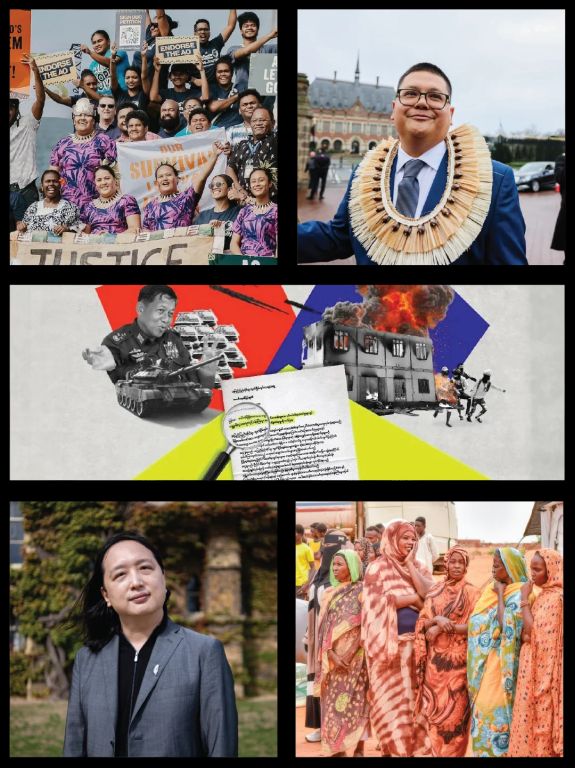

Lebenswichtige Notfallzentren im Sudan, ein Kollektiv im Kampf gegen Myanmars Mililtärjunta, Klimagerechtigkeits-Aktivisten aus Ozeanien und die ehemalige Digitalministerin von Taiwan: Seit heute haben sie etwas gemeinsam – sie erhalten für ihre Arbeit den Right Livelihood Award 2025. Das gab die Stiftung am Mittwochmorgen in Stockholm bekannt.

Seit 1980 verleiht „Right Livelihood“ seine als „Alternativer Nobelpreis“ bekannte Auszeichnung an Menschen, die mit ihrem Engagement für soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz die Welt voranbringen. Es gibt Gründe, am Zustand der Welt zu verzweifeln. Von einer „massiven Polykrise“ spricht auch Right-Livelihood-Direktor Ole von Uexküll. Wenn aber jemand gleichzeitig überall Gründe für Hoffnung und Optimismus sieht, dann er.

Bei allen Nominierungen werde deutlich, dass überall auf der Welt massiv und erfolgreich daran gearbeitet werde, Solidarität, Gerechtigkeit, Demokratie, Umwelt und Menschenrechte zu stärken, so von Uexküll. „Es war wieder sehr ermutigend, das zu sehen“. Alle diesjährigen Preisträger kämen aus Ländern, in die das erste Mal ein Right Livelihood Award geht. Vier Premieren also, für eine bessere Welt.

Antworten in Krisenzeiten

Allen Ausgezeichneten gemein sei, dass sie mit verschiedenen Aspekten der aktuellen Polykrise konfrontiert seien. „Ihre Antwort ist, bessere Systeme zu erschaffen, unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen“, so von Uexküll. Das sei ein erneuter Beweis dafür, dass Menschen in Krisenzeiten wüchsen und dass Krisen die menschliche Fähigkeit zum Miteinander stärkten.

Die Preisträger 2025 sind: Emergency Response Rooms (ERR) aus dem Sudan, Pacific Islands Students Fighting Climate Change (PISFCC) aus dem Inselstaat Vanuatu und der Anwalt Julian Aguon von der westpazifischen Insel Guam im Micronesien, und Audrey Tang aus Taiwan.

Emergency Response Rooms (ERR), Sudan

Seit dem Frühling 2023 bekämpfen sich Sudans Armee SAF und der paramilitärische RSF. Das hat zu einer der derzeit größten humanitären Katastrophen der Welt geführt: Millionen sind auf der Flucht, staatliche Strukturen erodiert. Right Livelihood sieht Hoffnung und ein gemeingültiges Vorbild darin, wie sich die Bevölkerung in der Not selbst hilft: Dezentral organisierte Notfallzentren kümmern sich um die grundlegenden Bedürfnisse der Gesellschaft. Diese Emergency Response Rooms (ERR) entstanden aus den lokalen Widerstandskomitees der sudanesischen Demokratiebewegung von 2018/19. Die taz hat darüber berichtet.

Die Emergency Response Rooms stellen unter eigentlich unmöglichen Bedingungen medizinische Versorgung bereit, verteilen Lebensmittel, betreuen Kinder und leisten psychosoziale Unterstützung für Opfer von Gewalttaten. „Diese Arbeit erreicht Millionen Menschen und steht für ein Modell dekolonialisierter humanitärer Hilfe, das Würde und Gestaltungsmacht wieder in die Hände lokaler Gemeinschaften legt“, so begründet Right Livelihood die Auszeichnung. Die gilt allen rund 10.000 Freiwilligen, die sich trotz der damit verbundenen Gefahren in einem der Zentren engagieren. Mitglieder wurden bereits verhaftet, gefoltert und getötet. Doch ihr Modell habe sich als widerstandsfähig, effizient und für die Bevölkerung als vertrauenswürdig erwiesen, heißt es in der Würdigung.

Pacific Islands Students Fighting Climate Change (PISFCC), Vanuatu, und Anwalt Julian Aguon, Guam

Erfolg in höchster Instanz: Der Internationale Gerichtshof in Den Haag kam dieses Jahr in einem Gutachten zu dem Schluss, dass alle Staaten zum Klimaschutz verpflichtet sind. Daraus folgerte er, dass sie bei Verfehlungen das Völkerrecht verletzen und unter Umständen Staaten entschädigen müssen, die von der Klimakrise besonders betroffen sind. „Diese Entscheidung gilt als Meilenstein des Völkerrechts und eröffnet weltweit neue Wege für Klimagerechtigkeit“, schreibt Right Livelihood zur Begründung seiner Auszeichnung der „Pacific Islands Students Fighting Climate Change“, kurz: PISFCC.

Denn dass sich der IGH überhaupt mit diesen Fragen befasste, ist das Verdienst dieser Gruppe von ursprünglich 27 Jura-Studierenden der University of the South Pacific in Vanuatu. In einer mehrjährigen Kampagne brachten sie ab 2019 zunächst die eigenen Politiker auf ihre Seite, dann immer mehr Länder und schließlich die UN-Vollversammlung – die dann den Internationalen Gerichtshof in Den Haag mit dem Gutachten beauftragte… weiterlesen